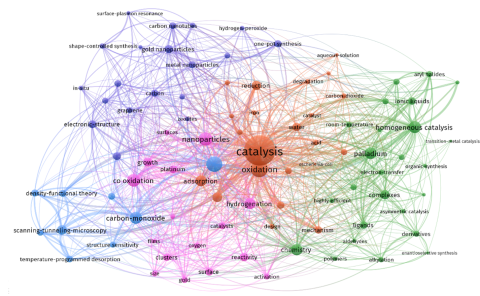

Katalyse ist ein sehr komplexes und interdisziplinäres Wissenschaftsgebiet und ermöglicht die effiziente Herstellung einer großen Bandbreite von Produkten.

Das komplexe Gebiet der Katalyse umfasst verschiedene Disziplinen wie z. B. die homogene, die Photo-, die Bio-, die heterogene und die Elektrokatalyse. Ebenso umfasst die Katalyse auch Disziplinen, die sich prozessbedingt nicht von der Reaktion an sich entkoppeln lassen. Dazu gehören das Reaktordesign und das Prozessingenieurwesen. Der wissenschaftliche Fortschritt beruht sowohl auf experimentellen als auch auf computerunterstützten Methoden. Für Katalysatoren, die als Feststoffe vorliegen, besteht zudem ein enger Bezug zu den Materialwissenschaften, während es im Bereich der Biokatalyse eine enge Wechselwirkung mit der Mikro- und Molekularbiologie gibt. Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche der Katalyse genauer vorgestellt.

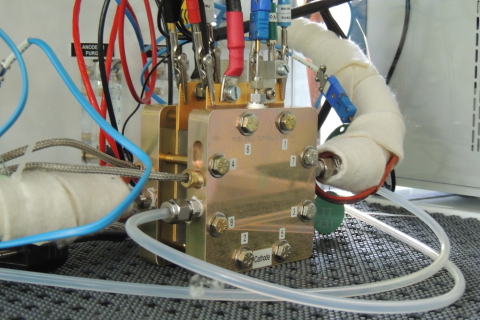

Reaktor- und Messstand

©fotoagentur nordlicht, LIKAT Rostock

HETEROGENE KATALYSE

Chemische Verfahren laufen heute meist mit katalytischer Unterstützung: Katalysatoren beschleunigen die Reaktionen oder ermöglichen sie gar erst, und zwar ohne sich selbst zu verändern. Bei der heterogenen Katalyse befinden sich der Katalysator und die Reaktionspartner in unterschiedlichen „Phasen“, wie Chemiker sagen, d.h. Aggregatzuständen.

Oft ist der Katalysator, etwa im Auto-Kat, fest. Ausgangsstoffe, Gase oder Flüssigkeiten, strömen an ihn vorbei und werden durch den Kontakt zur Reaktion angeregt. Vorteile gegenüber der homogenen Katalyse sind, dass sich Reaktionspartner und Produkte leicht trennen lassen und der Katalysator leicht wieder aufbereitet werden kann.

Den Begriff Katalyse prägte Jöns Jakob Berzelius im 19. Jahrhundert, als er Gemeinsamkeiten von recht unterschiedlichen chemischen Reaktionen entdeckte: etwa der Dehydrierung von Alkoholen zu Aldehyden an glühenden Metallen oder dem Zerfall von Ethanol zu Ethylen und Wasser an Tonerde. Neben Ausgangsstoffen und Produkten spielt immer noch ein weiterer Stoff mit, der sich selbst offenbar aber nicht verbraucht.

Ein Klassiker ist die Ammoniaksynthese, die vor gut hundert Jahren die Welternährungslage sicherte, nachdem die natürliche Quelle von Stickstoffdünger, Salpeter, zur Neige ging. Das Haber-Bosch-Verfahren „erntet“ den Stickstoff aus der Luft für die Düngerproduktion, und zwar indem es das Distickstoffmolekül (N2), eine Form, die die meisten Pflanzen nicht verarbeiten können, mittels Wasserstoff und Eisenkatalysator „knackt“.

HOMOGENE KATALYSE

Katalysatoren kontrollieren und beschleunigen nahezu alle chemischen und biochemischen Reaktionen, ohne selbst im Endprodukt … zu erscheinen. Von einer homogenen Katalyse sprechen Chemiker, wenn alle am chemischen Prozess beteiligten Reagenzien in ein und demselben Aggregatzustand vorliegen, bevorzugt als Flüssigkeit, also in einer Lösung.

Ein klassischer katalytisch beeinflusster chemischer Prozess ist die alkoholische Gärung aus Zucker, erstmals von den Sumerern vor 8.000 Jahren in Mesopotamien angewendet.

Als erstes technisches Verfahren zur Herstellung einer Grundchemikalie, nämlich Schwefelsäure, gilt laut Wikipedia das Bleikammerverfahren von Desormes und Clement aus dem Jahr 1806. Arbeiten zur Enzymkatalyse gehen auf den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, etwa mit der enzymatischen Spaltung der Saccharose in Glucose und Fructose. Enzymkatalyse ist heute Grundlage für die ressourcenschonende Produktion von Medikamenten, Feinchemikalien, Vitaminen und Waschmitteln. Als Katalysatoren werden häufig sogenannte Übergangsmetalle verwendet, die ihren Namen wegen ihrer Übergangs-Position im Periodensystem der chemischen Elemente tragen. Das reaktive Metallatom ist üblicherweise von einem molekularen Gerüst, Chemiker bezeichnen es als Ligand, umgeben, das ebenfalls fördernden Einfluss auf die Reaktion, z.B. den Umsatz, nimmt.

Klassischerweise entstand die homogene Katalyse als Arbeitspferd der organischen Chemie, die auf Kohlenstoff basiert und überwiegend produktorientiert forscht. Zu ihren Vorteilen gegenüber der heterogenen Katalyse zählen die milderen Reaktionsbedingungen, d.h. niedriger Druck und moderate Temperaturen. Und weil sie selektiver ablaufen, entstehen auch weniger Nebenprodukte. Allerdings lassen sich die Katalysatoren am Ende schwerer wiedergewinnen. In der modernen Forschung löst sich die einstmals strenge Grenze zur heterogenen Katalyse auf, der sich die eher analytisch und erkenntnistheoretisch orientierte anorganische Chemie bedient, zunehmend auf.

Homogene Katalysatoren in Lösung

ELEKTROKATALYSE / PHOTOKATALYSE

Photokatalyse, Elektrokatalyse und die Kombination aus beidem, die Photoelektrokatalyse, sind katalytische Prozesse von grundlegender Bedeutung, um die großen Herausforderungen in der erneuerbaren Energieumwandlung und -speicherung anzugehen. Die Kombination von heterogener und homogener Katalyse mit zusätzlichen photo- und/oder elektrochemischen Parametern und Größen, wie Wellenlänge, Strom und Potential, stellen zweifellos die komplexesten katalytischen Grenzflächen-Ladungstransferprozesse dar.

In der Photokatalyse ist die Erzeugung, Wanderung und Beteiligung von „freien“ Ladungsträger (Elektronen und Löcher) an der Grenzfläche mit der einhergehenden katalytischen Umwandlung chemischer Bindungen („Knüpfen und Brechen“) verknüpft. Durch Absorption von Photonen einer definierten Wellenlänge wird ein Elektronen-Loch-Paar in einem Halbleiter generiert, welches zur katalytischen Spaltung zum Beispiel von Wasser genutzt werden kann. Während in der Elektrokatalyse die katalytische Umwandlung an und über der Elektrolyt-Elektroden-Grenzfläche stattfindet, in denen „freie“ Ladungsträger zu/von stärker lokalisierten elektronischen Zuständen (chemische Bindungen) tunneln.

Diese elektrische Grenzfläche ist entscheidend für elektrochemische Energiesysteme, wie z.B. Brennstoffzellen, Elektrolyseure sowie für die elektrochemische Erzeugung von Chemikalien und Metallen. Grundlegend untersucht die Elektrokatalyse die Adsorptionseigenschaften von Elektrodenmaterialien (Struktur, Zusammensetzung) in Verbindung mit der Kinetik und Reaktionsmechanismus einer elektrochemischen Reaktion. Auch die Photoelektrokatalyse gewinnt immer mehr an Bedeutung als ein wichtiges Schlüsselgebiet der Wissenschaft und Technologie, um die Realisierung und die Integration von erneuerbaren Solarenergiesystemen effizient und nachhaltig zu realisieren.

Links zum Thema Weiteres

Website Prof. Mehtap Özaslan Möchten Sie mehr erfahren?

Heterogene Photokatalyse am Leibniz-Institut für Katalyse Die wichtigsten Grundlagen sind hier zu finden:

Catalysis: From Principles to Applications

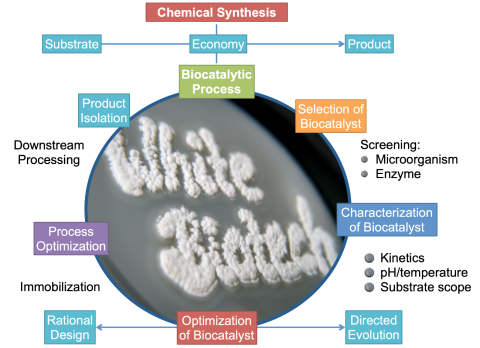

BIOKATALYSE

In der Biokatalyse werden Enzyme für eine Vielzahl chemisch-relevanter Reaktionen genutzt, da diese natürlichen Katalysatoren eine sehr breite Palette von Synthesen unter milden Reaktionsbedingungen katalysieren. Besonders vorteilhaft ist die Chemo-, Regio- und Stereoselektivität von Enzymen, die es erlaubt die gewünschten Produkte mit hoher (optischer) Reinheit herzustellen. Dadurch kann gegenüber chemischen Verfahren auf toxische Reagenzien wie Schwermetalle, Schutzgruppenchemie und meist auch auf organische Lösungsmittel verzichtet werden, wodurch biokatalytische Verfahren umweltfreundlicher sein können.

Während historisch natürliche Enzyme aus Mikroorganismen, Pflanzen und tierischen Extrakten isoliert wurden, erlauben es moderne biologische Methoden das gewünschte Enzym in industriellem Maßstab rekombinant z.B. im Bakterium E. coli oder der Hefe S. cerevisiae herzustellen. Durch Protein-Engineering lassen sich zudem Enzyme gezielt an die Anforderungen an ein industrielles Verfahren durch rationales Proteindesign (basierend auf der Raumstruktur des Enzyms) oder durch gerichtete Evolution (Nobelpreis für Chemie in 2018) anpassen. Die Biokatalyse wird technisch zur Herstellung von Riechstoffen und Aromen, in der Lebensmittelindustrie, in der organischen Synthese, Oleochemie und vor allem zur Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen und deren Vorstufen in großem Maßstab genutzt. Auch in Waschmitteln finden Enzyme (Proteasen, Amylasen, Cellulasen, Lipasen) Anwendung als Biokatalysatoren, um Anschmutzungen unter milden Bedingungen zu entfernen und leisten auch hier einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz.

Links zum Thema Weiteres

Grundlagen zur Biokatalyse Möchten Sie mehr erfahren?

Nobelpreis Chemie 2018 Die wichtigsten Grundlagen sind hier zu finden:

Webseite U. Bornscheuer Biokatalysatoren und Enzymtechnologie

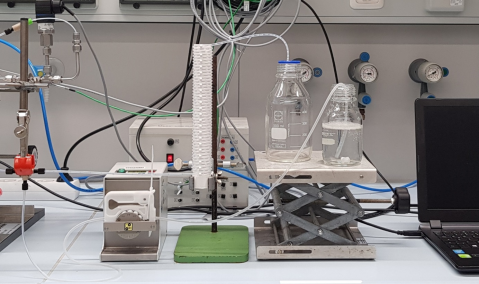

Aufbau eines Versuchsstands mit Kapillar-Wendelreaktor für eine Gas-flüssig-Biokatalyse mit Pumpen, Blasenerzeugung, FEP-Kapillarschlauch und Messdatenerfassung © Apparatedesign, TU Dortmund

PROZESSTECHNIK

In mehr als 80% der industriellen Verfahren zur Durchführung chemischer Reaktionen werden Katalysatoren eingesetzt. Ein Katalysator erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit und verbessert die Ausbeute einer chemischen Reaktion, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Aufgrund der unterschiedlichen Prozesse und zugehörigen Katalysatorformen gibt es eine Vielzahl an chemischen Reaktoren und Apparaten, in denen die katalytischen Prozesse sicher und wirtschaftlich durchgeführt werden können.

Neben der effizienten Kontaktierung und Vermischung der Edukte mit dem Katalysator spielen der Wärmeübergang und die Strömungsführung mit enger Verweilzeitverteilung der Reagenzien eine große Rolle bei der Reaktorauswahl. Die Reaktionspartner entsprechend den Reaktionsbedingungen vorbereitet werden und das entstehende Reaktionsgemisch muss aufbereitet werden. Häufig entscheiden die optimale Abtrennung und Rückführung von Reaktionspartnern oder Katalysatormaterial über die Wirtschaftlichkeit eines Verfahrens.

Die Prozessentwicklung für ein bestimmtes Produkt beginnt im Labor mit vielen Versuchen begleitet von Analytik-Entwicklung und Simulationen. Ein erfolgreich optimierter Prozess wird anschließend hochskaliert in den Pilotmaßstab und häufig über mehrere Schritte in die Produktion. Schon im Labor, aber erst recht im Pilotmaßstab nehmen die geeignete Sensorik und Analytik sowie das Prozessleitsystem zur optimalen Prozessführung eine immer wichtigere Rolle ein. Zur Trennung des Reaktionsgemisches stehen eine Vielzahl an Trennverfahren zur Verfügung, je nach beteiligten Phasen der Komponenten, Konzentrationen im Gemisch und den notwendigen Energieaufwand. Auch hier sind Rückführungen eine optimale Energie- und Stoffstromintegration wichtig für eine wirtschaftliche Prozessführung.

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

Geplante nationale Dateninfrastruktur

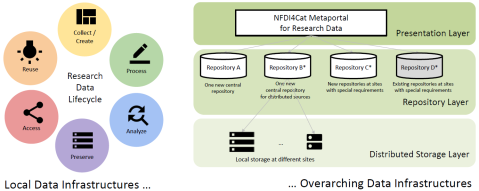

Ein Hauptziel von NFDI4Cat ist der Aufbau und die Etablierung lokaler und übergreifender Dateninfrastrukturen, wie in der Abbildung dargestellt. Dazu gehören eine verteilte Repositorien-Infrastruktur und andere lokale und übergreifende Dienste, die von der NFDI4Cat-Community benötigt werden, um eine nationale Umgebung für katalysebezogene Forschungsdaten zu schaffen. Um die Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten, wird die Infrastruktur auf bestehenden Standards und Prinzipien aufgebaut und mit anderen Konsortien und anderen Gemeinschaften synchronisiert werden. Es werden Open-Source-Lösungen bevorzugt, die auf moderne Technologien, insbesondere Wissensgraphen, setzen.

Übergreifende Dateninfrastruktur

Es soll eine verteilte Repositorien-Infrastruktur aufgebaut werden, die als übergreifende Dateninfrastruktur dient. Es ist eine Schichtenarchitektur geplant, die eine verteilte Speicherschicht, eine Repositorienschicht und eine Präsentationsschicht umfasst. Die verteilte Speicherebene wird die lokale Speicherung an verschiedenen Standorten ermöglichen. Die Repositorien-Schicht wird ein neues zentrales Repositorium sowie bestehende und neue Repositorien an Standorten mit speziellen Anforderungen bereitstellen. Die Präsentationsschicht wird einen allgemeinen Zugangspunkt zu den Metadaten und Daten bereitstellen, die in den verschiedenen Repositorien offen verfügbar sind. Darüber hinaus werden weitere übergreifende Dienste angeboten, die als nützlich für die NFDI4Cat-Gemeinschaft identifiziert wurden.

Lokale Dateninfrastrukturen

Neben der übergreifenden Dateninfrastruktur werden lokale Dateninfrastrukturen vorangetrieben, die den gesamten Lebenszyklus von Forschungsdaten – sammeln/erstellen, verarbeiten, analysieren, archivieren, zugreifen und wiederverwenden – unterstützen. Zu diesem Zweck werden mehrere Labore, die in verschiedenen Katalyse-Disziplinen arbeiten, Piloten einrichten. Andere Gruppen werden von diesen Piloten profitieren, sowohl durch die gewonnene Erfahrung durch die Wiederverwendung einiger der eingerichteten lokalen Dienste.

Links zum Thema

State of Open Data – Data Infrastructure

Open Data Institute